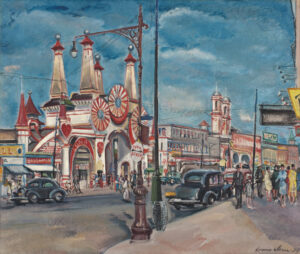

Armin Stern, Luna Park in Coney Island, 1939, Öl auf Leinwand, Nachlass Armin Stern, Foto: Gerhard Haug, Berlin

Armin Stern, Luna Park in Coney Island, 1939, Öl auf Leinwand, Nachlass Armin Stern, Foto: Gerhard Haug, Berlin

The Kunsthaus Dahlem will exhibit, for the first time ever in Berlin, works by the Jewish painter Armin Stern, largely forgotten after years of living in exile. Born in 1883 in Galánta, Austria-Hungary, near today’s Bratislava, Slovakia, Stern studied painting beginning in 1900 in several cities that he resided in, including Frankfurt, Munich and Paris,…

In der Ausstellung werden über 70 Werke von fast 20 Künstlern und Künstlerinnen aus den Gattungen Skulptur, Malerei, Grafik und Fotografie gezeigt, u.a. von Ruthild Hahne, Karl Hartung, Bernhard Heiliger, Jeanne Mammen, Louise Stomps und Hans Uhlmann.

Im Mai 1945 kapituliert die Deutsche Wehrmacht vor den Alliierten Siegermächten. Trotz großer materieller Not kommt in der Hauptstadt Berlin schon bald ein reges kulturelles Leben auf. Nach 12 Jahren NS-Diktatur und –Propaganda sind die zentralen Anliegen der Künstler und Ausstellungsmacher dabei eine Rehabilitierung der im Nationalsozialismus verfemten Künstler der Moderne, eine Bestandsaufnahme dessen, was trotz Diktatur erhalten geblieben ist und schließlich der Versuch einer Definition, was im Nachkriegsdeutschland in den Künsten Geltung haben solle. Zentrale Fragen sind demnach, auf welche Stilrichtungen der Vorkriegsmoderne man Bezug nimmt und welche Formensprache angemessen ist – nicht zuletzt auch, um sich deutlich von der monumentalen und eingängig figurativen Kunst der NS-Zeit zu distanzieren. Einig ist man sich bei der Beantwortung solcher Fragen dabei weder unter den Kunstschaffenden, noch unter den Kuratoren und Kunstkritikern. Die Eröffnungs-Ausstellung im Kunsthaus Dahlem beleuchtet dieses Spannungsfeld der Nachkriegsmoderne. Es werden Werke aus der Zeit von 1933-45 präsentiert, auf die nach Kriegsende aus unterschiedlichen Motivationen heraus Bezug genommen wird: Sei es die Rezeption solcher Künstler, die das NS-Regime in ‚innerer Emigration’ überstanden haben oder als Fortführung künstlerischer Praxis seit Ende der 1920er/ Anfang der 1930er Jahre. Vor allem aber werden Arbeiten aus der Zeit von 1945 bis 1955 gezeigt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf solche Kunstwerke gelegt, die den Versuch einer internationalen Anbindung nach 1945 illustrieren oder den Einfluss von Exil und Emigration auf das künstlerische Schaffen verdeutlichen. Übergreifendes Thema ist die Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper – jenem Sujet, an dem sich die nationalsozialistische Propaganda in besonderer Weise abarbeitete und deren künstlerische Neu-Definition nach 1945 daher eine besondere Herausforderung darstellte. Im Nebeneinander von figurativer und abstrakter bzw. abstrahierender Formensprache wird schließlich auch der Einfluss des schwelenden Ost-West-Konfliktes deutlich.

Fritz Kühn: Plastische Form "Von Spitz zu Flach", 1959, Stahl geschmiedet, © Achim Kühn

Fritz Kühn: Plastische Form "Von Spitz zu Flach", 1959, Stahl geschmiedet, © Achim Kühn

With about a dozen photographic works and an equal number of sculptures, the Kunsthaus Dahlem presents the artist Fritz Kühn (1910-1967). Trained as a artist blacksmith, Kühn opened his atelier-shop in Berlin-Bohnsdorf in 1937. His first photgraphic work -10 Jahre Kunstschmiede Fritz Kühn – was published in 1947, in which he formulated his examination of iron as an artistic material. Kühn quickly gained renown as a metall sculptor in postwar Germany, not only in the East but also in the Federal Republic. The exhibition honors Fritz Kühn as a photographer, craftsman and sculptor within an East-West German context.

Opening: Thursday, March 30th 2017, 7pm

Duration of the exhibition: March 31st to June 18th 2017

With kind support of the Fritz-Kühn-Gesellschaft e.V.

Bernhard Heiliger, Kaiserliche Pfalz, Lithografie, Berlin, 1967

Bernhard Heiliger, Kaiserliche Pfalz, Lithografie, Berlin, 1967

In 1966, Berlin sculptor Bernhard Heiliger created the stage design for the production of Faust II of his friend, the actor and director Ernst Schröder, at Schiller Theater. His concept was that of a sculpture, within which the actors could move. The production was a collaboration also with the painter Alexander Camaro, who created the costumes. With his grotesquely disguised angels entering the stage or Mephisto wearing blue jeans, Camaro undermined the usual impression of a theater. For Schröder, the production was not meant to be “educational theater”, but rather an entertaining evening for everybody including “mates from the street” (Source: Der Spiegel 19/1966). This inspiring collaboration also lead to the production of a portfolio of 14 lithographs by Heiliger and Camrao, which are to be seen in the exhibition.

Duration of the exhibition: January 13th –March 27th 2017

The exhibition is a collaboration with the Alexander and Renata Camaro Stiftung, Berlin.