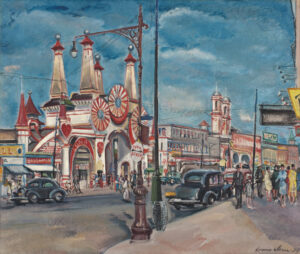

Armin Stern, Luna Park in Coney Island, 1939,

Öl auf Leinwand, Nachlass Armin Stern,

Foto: Gerhard Haug, Berlin

Armin Stern, Luna Park in Coney Island, 1939,

Öl auf Leinwand, Nachlass Armin Stern,

Foto: Gerhard Haug, Berlin

Das Kunsthaus Dahlem zeigt erstmals in Berlin Werke des jüdischen Malers Armin Stern, der aufgrund seiner Jahre im Exil in Vergessenheit geraten ist. Er wurde in Galánta bei Bratislava (Österreich-Ungarn) geboren, studierte ab 1900 Malerei in seiner Wahlheimat Frankfurt a.M., München und Paris, das ihn künstlerisch sehr prägte. Stern machte sich einen Namen mit sozialkritischen…

In der Ausstellung werden über 70 Werke von fast 20 Künstlern und Künstlerinnen aus den Gattungen Skulptur, Malerei, Grafik und Fotografie gezeigt, u.a. von Ruthild Hahne, Karl Hartung, Bernhard Heiliger, Jeanne Mammen, Louise Stomps und Hans Uhlmann.

Im Mai 1945 kapituliert die Deutsche Wehrmacht vor den Alliierten Siegermächten. Trotz großer materieller Not kommt in der Hauptstadt Berlin schon bald ein reges kulturelles Leben auf. Nach 12 Jahren NS-Diktatur und –Propaganda sind die zentralen Anliegen der Künstler und Ausstellungsmacher dabei eine Rehabilitierung der im Nationalsozialismus verfemten Künstler der Moderne, eine Bestandsaufnahme dessen, was trotz Diktatur erhalten geblieben ist und schließlich der Versuch einer Definition, was im Nachkriegsdeutschland in den Künsten Geltung haben solle. Zentrale Fragen sind demnach, auf welche Stilrichtungen der Vorkriegsmoderne man Bezug nimmt und welche Formensprache angemessen ist – nicht zuletzt auch, um sich deutlich von der monumentalen und eingängig figurativen Kunst der NS-Zeit zu distanzieren. Einig ist man sich bei der Beantwortung solcher Fragen dabei weder unter den Kunstschaffenden, noch unter den Kuratoren und Kunstkritikern. Die Eröffnungs-Ausstellung im Kunsthaus Dahlem beleuchtet dieses Spannungsfeld der Nachkriegsmoderne. Es werden Werke aus der Zeit von 1933-45 präsentiert, auf die nach Kriegsende aus unterschiedlichen Motivationen heraus Bezug genommen wird: Sei es die Rezeption solcher Künstler, die das NS-Regime in ‚innerer Emigration’ überstanden haben oder als Fortführung künstlerischer Praxis seit Ende der 1920er/ Anfang der 1930er Jahre. Vor allem aber werden Arbeiten aus der Zeit von 1945 bis 1955 gezeigt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf solche Kunstwerke gelegt, die den Versuch einer internationalen Anbindung nach 1945 illustrieren oder den Einfluss von Exil und Emigration auf das künstlerische Schaffen verdeutlichen. Übergreifendes Thema ist die Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper – jenem Sujet, an dem sich die nationalsozialistische Propaganda in besonderer Weise abarbeitete und deren künstlerische Neu-Definition nach 1945 daher eine besondere Herausforderung darstellte. Im Nebeneinander von figurativer und abstrakter bzw. abstrahierender Formensprache wird schließlich auch der Einfluss des schwelenden Ost-West-Konfliktes deutlich.

Fritz Kühn: Plastische Form »Von Spitz zu Flach«,

1959, Stahl geschmiedet, © Achim Kühn

Fritz Kühn: Plastische Form »Von Spitz zu Flach«,

1959, Stahl geschmiedet, © Achim Kühn

Mit etwa einem Dutzend Fotografien und ebenso vielen Skulpturen präsentiert das Kunsthaus Dahlem das Schaffen des Bildhauers Fritz Kühn (1910-1967).

Als Kunst-Schmied ausgebildet, eröffnete Fritz Kühn 1937 in Berlin-Bohnsdorf seine Atelier-Werkstatt. 1947 erschien die erste fotografische Arbeit 10 Jahre Kunstschmiede Fritz Kühn in der Kühn eine bildnerische Auseinandersetzung mit dem Material Eisen formuliert. Schnell avanciert Kühn zu einem der anerkanntesten Metallbildhauer der Nachkriegskunst nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in der Bundesrepublik. So schuf der in Ostberlin ansässige Bildhauer 1958 eine Gittermetallskulptur für den bundesrepublikanischen Pavillon von Egon Eiermann und Sep Ruf auf der Brüsseler Weltausstellung. Die Ausstellung würdigt das Schaffen Fritz Kühns als Fotograf, Kunstschmied und Bildhauer im deutsch-deutschen Kontext.

Mit freundlicher Unterstützung der Fritz-Kühn-Gesellschaft e.V.

Bernhard Heiliger, Kaiserliche Pfalz, Lithografie, Berlin, 1967

Bernhard Heiliger, Kaiserliche Pfalz, Lithografie, Berlin, 1967

Mit dem befreundeten Schauspieler und Regisseur Ernst Schröder schuf Bernhard Heiliger im Jahr 1966 für die Inszenierung von Faust II im Schillertheater das Bühnenbild als „bespielbare Skulptur“. Der Maler Alexander Camaro entwarf die Kostüme. Er ließ Engel grotesk vermummt auf die Bühne treten, Mephisto in Blue Jeans das gewohnte Bild brechen. Für den Regisseur war die Inszenierung kein „Bildungstheater“ sondern vielmehr ein unterhaltsamer Abend auch für „den Kumpel von der Strasse“ (Spiegel, 19/1966). Auf diese fruchtbare Zusammenarbeit hin entstand unmittelbar nach der Inszenierung eine gemeinsame Mappe mit Lithografien von Alexander Camaro und Bernhard Heiliger zu „Faust II“, die Gegenstand der Ausstellung im Kunsthaus Dahlem ist.

In Kooperation mit der Alexander und Renata Camaro Stiftung Berlin